Une

antenne de l’USJ de Beyrouth à Abou Dhabi

Trois formations y seront

dispensées en arabe, en français et en anglais.

Comme

suite à un accord signé avec le Centre

of Excellence for Applied Research and Training (CERT),

un organisme relevant du ministère de l’Enseignement

supérieur d’Abou Dhabi, l’Université

Saint-Joseph de Beyrouth (USJ), au Liban, créera

une antenne dans l’émirat du Golfe.

L’Université

Saint-Joseph y installera une filiale de son École

de traducteurs et d’interprètes, un institut

de formation ortho-pédagogique

ainsi qu’une formation en actuariat.

Ces

formations, qui seront suivies de plusieurs autres filières,

seront dispensées en trois langues : l’arabe,

le français et l’anglais.

La

formation académique sera assurée par

l’Université Saint-Joseph, notamment par

des professeurs sur place et également par des

professeurs visiteurs, tandis que l’administration

et la logistique seront assumées par le CERT.

Les

diplômes qui seront délivrés seront

ceux de l’USJ.

Selon

les responsables de l’Université Saint-Joseph,

c’est grâce à la tenacité et

aux efforts de la Fédération des anciens

de l’USJ à Abou Dhabi

que l’on doit la création de cette antenne

universitaire.

Sur

quelque 200 000 Libanais qui travaillent dans la région

du Golfe, 60 000 sont installés à Abou

Dhabi. Ils seront les premiers bénéficiaires

de cette initiative.

Après

l’Université de Paris-Sorbonne qui a installé

un campus à Abou Dabi en octobre 2006, l’Université

Saint-Joseph est la deuxième université

de langue française à s’ouvrir une

fenêtre sur le Golfe.

Abou

Dhabi achète tous azimuts et se pose en concurrent

de Dubaï

Septembre

2008-

Fort de son immense richesse pétrolière,

l’émirat d’Abou Dhabi, qui a acheté

la semaine dernière un grand club anglais de

football et annoncé un investissement d’un

milliard de dollars dans le cinéma, fait feu

de tout bois pour s’imposer sur la scène

mondiale.

Dopé par des recettes pétrolières

record du fait de la flambée des cours du brut,

Abou Dhabi, le plus riche des sept membres de la Fédération

des Émirats arabes unis, multiplie aussi les

investissements sur le plan local au point de se poser

en rival de Dubaï, engagé dans des projets

monumentaux, comme la plus haute tour du monde et trois

îles artificielles en forme de palmiers.

Longtemps dans l’ombre de cet émirat voisin,

Abou Dhabi s’est lancé dans des investissements

tous azimuts après la mort en novembre 2004 de

son souverain, cheikh Zayed ben Sultan al-Nahyane, également

fondateur et premier président des Émirats.

Abou Dhabi a d’abord misé sur la culture

et le tourisme haut de gamme en attirant, moyennant

finance, la prestigieuse université française

de la Sorbonne – qui a ouvert en 2006 une branche

à Abou Dhabi – puis le musée du Louvre.

L’ouverture du « Louvre Abou Dhabi »

est prévue en 2012.

Un parc à thèmes, dédié

aux studios Warner Brothers, a aussi été

annoncé et l’émirat prépare

un « Ferrari World » qui comportera dès

2009 un circuit de formule 1. Abou Dhabi organisera

ainsi à partir de l’an prochain un Grand

Prix.

Les responsables d’Abou Dhabi ne lésinent

pas sur les moyens pour faire parler de leur émirat

: une nouvelle compagnie, Imagination Abu Dhabi, a ainsi

été lancée mercredi dernier avec

pour mission d’investir un milliard de dollars

pour la production de 40 films sur les cinq prochaines

années, en partenariat avec les plus grandes

firmes de Hollywood et Bollywood, afin de faire d’Abou

Dhabi une place forte de l’industrie du film.

Cette initiative a été révélée

deux jours après l’entrée remarquée

de l’émirat dans le monde du football, avec

l’annonce de l’acquisition de Manchester City,

club qui a engagé le même jour le Brésilien

Robinho, 24 ans, en provenance du Real Madrid, pour

42 millions d’euros (près de 61 milliards

de dollars).

L’acquisition a été faite par l’Abu

Dhabi United Group for Development and Investment, un

groupe d’investisseurs privés dirigé

par cheikh Mansour ben Zayed al-Nahyane, ministre des

Affaires présidentielles et frère du chef

de l’État des Émirats.

Le nouveau patron de Manchester City, le milliardaire

émirati Sulaiman al-Fahim, qui veut faire du

club le plus grand du monde, a même affirmé

mardi dernier qu’il était prêt à

débourser jusqu’à 165 millions d’euros

pour s’assurer les services du Portugais Cristiano

Ronaldo, qui joue pour Manchester United, le principal

club de la ville.

L’ambition semble désormais sans limite

dans cet émirat dont le souverain, cheikh Khalifa

ben Zayed al-Nahyane, également président

de la fédération, figure, avec une fortune

estimée à 23 milliards de dollars, au

deuxième rang des têtes couronnées

les plus riches du monde, selon un récent classement

du magazine américain Forbes.

Le principal fonds souverain de l’émirat,

l’Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), doté

de quelque 875 milliards de dollars, est aussi le premier

au monde.

Il est devenu en novembre 2007 l’un des principaux

actionnaires de la banque américaine Citigroup

en injectant 7,5 milliards USD dans cet établissement

affaibli par la crise des « subprimes »

(crédits hypothécaires à risque).

Fin septembre 2007, il avait acquis 7,5 % de Carlyle,

l’un des plus gros fonds d’investissement

américains, pour 1,35 milliard de dollars, et

aussi investi 500 millions dans un fonds détenu

par Carlyle, qui, comme Citigroup, a été

gravement touché par la crise des crédits

hypothécaires.

Mais Abou Dhabi investit aussi dans l’électronique.

L’émirat a acquis en novembre 8,1 % d’AMD

(Advanced Micro Devices), le numéro deux mondial

des microprocesseurs.

ArtParis

AbuDhabi

se

tiend du 27 au 29 novembre, sous la coupole de

l'Emirates Palace. 47 galeries internationales

représentant 17 pays y participent. 24

viennent de l'Hexagone, dont Patrice Trigano,

ou

Daniel Templon avec un «one-man-show»

de Vasarely. A ne pas manquer non plus, la galerie

allemande Frank Pages, qui montre une vidéo

de Shirin Neshat, Rapture, et les 10 exposants

du Moyen-Orient: l'iranien Silk Road se spécialise

dans la photo et Albareh Art, de Bahreïn,

présente Ali Hassan, artiste du Qatar.

Rens.: 01-42-18-09-42. Et www.artparis-abudhabi.com

Art

Paris-Abou Dhabi, un face-à-face

de cultures

«

Que la créativité soit un

moteur de vie. » C’est ce qu’a

déclaré cheikh Mohammad

el-Khalaf al-Mazroui, porte-parole de

l’Adach (haute autorité responsable

du développement de la culture

et de la préservation de l’héritage

à Abou Dhabi). C’était

lors d’une conférence de presse

donnée à l’hôtel

« Emirates Palace », la veille

de l’inauguration de la foire Art

Paris Abou Dhabi.

«

Que la créativité soit un

moteur de vie. » C’est ce qu’a

déclaré cheikh Mohammad

el-Khalaf al-Mazroui, porte-parole de

l’Adach (haute autorité responsable

du développement de la culture

et de la préservation de l’héritage

à Abou Dhabi). C’était

lors d’une conférence de presse

donnée à l’hôtel

« Emirates Palace », la veille

de l’inauguration de la foire Art

Paris Abou Dhabi.

Cette foire d’art moderne et contemporain

retrouve le golfe Arabique pour la seconde

année consécutive.

Sous la prestigieuse coupole de l’Emirates

Palace, plus de cinquante-neuf galeries,

exposant des artistes de plus de 22 pays,

se sont installées dès le

17 novembre. Inaugurée par Son

Altesse cheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan,

cette foire, qui se déroulera jusqu’au

21 novembre, est une plate-forme de dialogue

entre les cultures orientale et occidentale.

En effet, si les salles d’exposition

enregistrent une augmentation de 40 %

de fréquentation par rapport à

l’an dernier, on note par ailleurs

une recrudescence de l’art venu des

pays du Moyen-Orient. Cette région

du monde offre aujourd’hui une opportunité

fantastique de découvrir de nouveaux

artistes, avec une vision originale parfois

radicalement différente de tout

ce qu’on a l’habitude de voir

en Occident. « Le M-O possède

un grand potentiel de talents qui n’attendent

qu’à être connus »,

dit Caroline Clough Lacoste, directrice

d’Art Paris Abou Dhabi. « On

assiste au même phénomène

en Chine, en Inde ou en Australie et les

collectionneurs ou curateurs sont attentifs

au développement de ces régions

», poursuit-elle.

Pour Bassam Terkawi, directeur général

de TDIC (société pour le

développement et l’investissement

du tourisme), Art Paris entre dans le

cadre d’un programme éducatif

et culturel qui aura certainement des

ramifications futures dans ce domaine-là.

Tom Krens, ancien directeur du Musée

Guggenheim de Bilbao et conseiller pour

la construction du même musée

à Abou Dhabi, considère

qu’Art Paris serait comme un pont

qui mènerait vers différentes

directions. « Quand Bilbao a été

construit, a-t-il dit, c’était

une utopie et lorsque je suis arrivé

il y a trois ans à Abou Dhabi,

l’Emirates Palace était vide.

Aujourd’hui, il grouille d’activités

et il confirme ce dialogue qui existe

entre les cultures. » En faisant

le tour des galeries, de nombreux talents

interpellent par leurs œuvres et

leur créativité. Comme un

terreau fertile, ils n’attendaient

qu’à être découverts.

Art Paris Abou Dhabi est une occasion

unique pour que le monde connaisse ces

nouveaux venus dans le paysage artistique.

Qui sait si ces talents ne peupleront

pas les murs des musées de demain

à Abou Dhabi, ou ne mettront pas

leurs efforts en commun pour travailler

à la muséographie de ces

grandes institutions artistiques qui vont

voir le jour à partir de 2011 dans

cette cité des Émirats.

Art Paris n’expose pas seulement

à l’intérieur, mais

à l’extérieur également.

Dans le jardin de ce fabuleux palace de

mille et une nuits, les sculptures ont

pris place attirant les visiteurs et invitant

à la ballade. Le monumental Art

Garden avec notamment le Caterpillar de

Wim Delvoye (présenté par

la galerie Guy Pieters, Belgique) et la

Corazza, gigantesque sculpture en bronze

d’Igor Mitoraj (de Die Galerie, Allemagne).

Par ailleurs, dans cette seconde édition

où Picasso côtoie l’artiste

algérien Yazid Oulab et Ramin Haerizadeh

avoisine Chagall, on assiste à

l’émergence de nouveaux talents

venus d’Inde, d’Iran et du Liban.

Une foire qui défie la crise financière

à laquelle fait face le monde et

qui appelle à la fois à

la créativité et au dialogue.

Bilan

et perspectives d’une grande foire

artistique

Quatre mille cinq cent personnes, dont

de nombreux collectionneurs, curateurs

et

amateurs d’art, ont convergé

vers l’« Emirates Palace »

pour assister à l’ouverture

de la deuxième

édition d’artparis-Abou Dhabi.

Un rendez-vous devenu incontournable.

Après l’inauguration officielle

du Salon qui s’est déroulée

en présence de Son Altesse cheikh

Sultan bin Tahnoon al-Nahyan, avec la

participation de personnalités

françaises, notamment Marie Laure

de Villepin, Cécilia et Richard

Attias, Dominique Baudis, président

de l’Institut du monde arabe, et

d’autres figures du monde de l’art,

plus de 12 000 visiteurs et collectionneurs

ont déambulé entre les stands

de 59 galeries internationales et dans

les allées du Monumental Art Garden,

installé sur la terrasse de l’Emirates

Palace. Cela représente une augmentation

d’environ 30% en terme de fréquentation,

puisqu’ils étaient 9200 visiteurs

l’année dernière.

Collaborant étroitement avec les

autorités culturelles (Adach) et

touristiques (TDIC) d’Abou Dhabi,

les organisateurs d’artparis-Abou

Dhabi, Caroline Clough Lacoste, Laure

d’Hauteville et Henri Jobbé-Duval,

ont confirmé leur volonté

de prendre activement part au développement

culturel d’Abou Dhabi en instaurant

un dialogue fécond entre galeries,

artistes et collectionneurs du Moyen-Orient

et de l’Occident.

Dans un contexte économique touché

mondialement par la crise, artparis-Abou

Dhabi a généré des

transactions en faveur d’artistes

internationaux, principalement du monde

arabe où s’est profilé

un vif intérêt pour les artistes

moyen-orientaux. Pour Laure d’Hauteville,

ayant vécu plus de quinze ans au

Liban et habituée donc aux foires

d’art libanaises, « la présence

des stands arabes a pour objectif de mettre

en avant les grands artistes émergents

et d’illustrer l’avancée

culturelle du Moyen-Orient». «L’art

arabe, souligne-t-elle, n’a pas fait

ombrage aux grandes signatures, mais il

est à présent plus difficile

d’acquérir des œuvres

de plusieurs millions d’euros qu’une

œuvre contemporaine arabe qui vaut

moins cher (entre dix et trente mille

dollars) et certaines galeries ont joué

la carte du métissage, comme Trigano

qui exposait les œuvres orientales

et occidentales. » « Les frontières

s’ouvrent donc à artparis-Abou

Dhabi et les gens communiquent, poursuit

Laure d’Hauteville. Les musées

qui sont en train de se construire ne

peuvent démarrer s’il n’y

a pas un marché de l’art.

Celui-ci ne peut exister que par l’intermédiaire

d’une foire qui offre un large panorama

de l’art. Notre objectif est qu’Abou

Dhabi soit formé de 50% d’œuvres

des pays arabes et 50% d’occidentales

tout en maintenant la qualité,

et nous sommes déjà prêts

pour l’an 2009. »

ABOU DHABI,

de Colette KHALAF

>> Le Club de

femmes francophones d'Abou Dabi

|

Abou

Dhabi voit grand: Louvre, Sorbonne, salons et

expositions...

l’Émirat multiplie les réalisations.

Et ne lésine pas sur les moyens.

Lire

la suite... >>

|

Mars

2008: la semaine francophone à Abou Dhabi

Une première édition réussie

Baptême

des mots et de la francophonie pour Abou Dhabi qui s’est

ouverte à la culture au cours de trois journées

qui se sont déroulées sous le haut patronage

de cheikh Hamdan ben Zayed al-Nahyan, vice Premier-ministre,

sous l’impulsion de Hoda al-Khamis-Kanoo, fondatrice

du Abu Dhabi Music and Arts Foundation, et grâce

à l’énergie de la curatrice Rita

Saab Moukarzel. Abdou Diouf, secrétaire général

de la francophonie, a donné le coup d’envoi

de l’événement, en français

dans le texte, rejoint par de nombreuses personnalités

francophones qui ont animé la scène culturelle

du 16 au 19 mars.

Abou

Dhabi. La ville est accueillante, animée par

les derniers préparatifs d’un événement

inédit?: la semaine francophone. Dans son désir

de construire des ponts virtuels et d’amitié

pour que la diversité des cultures puisse se

retrouver en toute harmonie, la cité a réuni

culture, musique et art autour d’invités,

écrivains, philosophes, caricaturistes, peintres,

producteurs de cinéma, parfaits ambassadeurs

de la langue française.

Coup d’envoi le 16 mars, à l’occasion

d’une soirée d’inauguration, à

la fois discrète et élégante, à

l’Emirates Strategic Center, fondé en 1994

par cheikh Mohammad ben Zayed al-Nahyan. Au cours de

cette cérémonie, cheikh Nahyan Moubarak

al-Nahyan, ministre de l’Éducation supérieure

et de la Recherche scientifique, et cheikh Hamdane ben

Zayed al-Nahyan, représentant du Premier ministre,

ont pris la parole pour décrire l’éveil

culturel d’Abou Dhabi, qui se fait dans un esprit

de paix et de compréhension entre les peuples.

Et cela, en présence de l’ambassadeur de

France, Patrice Paoli,?et de Mongi Bousnina, directeur

général de l’Alesco.

Dans son allocution, Abdo Diouf n’a pas manqué

de souligner sa fierté de se trouver dans ce

pays «?foyer d’une renaissance intellectuelle

remarquable, symbole d’ouverture culturelle sur

le monde, vecteur de dialogue illustré par la

présence en ces lieux d’institutions prestigieuses

comme la représentation de l’Université

de la Sorbonne, le musée du Louvre et le musée

Guggenheim?».

En remettant, pour la première fois, le «

Prix de la traduction Ibn Khaldoun-Léopold Sédar

Senghor en sciences humaines », créé

par l’Alesco, à l’équipe du

Centre de recherche et de coordination scientifiques

(Cercos), pour la traduction en français de l’ouvrage

de Mohammad Abel al-Jabri,?La raison politique en islam

hier et aujourd’hui (remarquable travail qui s’est

fait sous la supervision du professeur Ahmed Mahfoud),

Diouf a précisé?: «?Voilà

la formidable magie du texte qui demeure le lieu et

le moyen le plus sûr de forger les âmes

qui animeront le monde de demain, riche de sa diversité

culturelle et linguistique.?» Et de conclure?:?«?L’équipe

du Centre de recherche et de coordination, qui entre

aujourd’hui dans le palmarès du Prix de

la traduction Ibn Khaldoun-Léopold Senghor, nous

a livré cette œuvre. À nous de savoir

bénéficier de cette moisson qui illustre

la diversité culturelle et son acceptation.?»

Un trophée a été remis au lauréat,

ainsi qu’aux invités et intervenants de

cet événement culturel. L’inauguration

a été suivie d’un cocktail autour

de l’exposition des œuvres de Nja Mahdaoui,

plasticien du signe tunisien, diplômé de

l’Académie des arts de Santa Andréa

de Rome et de l’École du Louvre, et membre

du jury international du Grand prix des arts de l’Unesco.

«?C’est une chance et un honneur d’exposer

quelques-uns de mes travaux artistiques ayant trait

au métissage du signe dans le cadre de ce débat

civilisateur.?»

Table

ronde

Les journées francophones ont véritablement

démarré le lendemain, sous le signe de

la culture et de la musique, avec une table ronde autour

du thème?: «?L’art francophone comme

vecteur de la communication?». Dans son mot d’introduction

dit en français, fait suffisamment rare pour

le souligner, la cheikha Shamma bint Sultan ben Khalifa

al-Nahyan a précisé?: «?En tant

que jeune Émiratie, ma capacité à

m’exprimer, lire et écrire en français

m’a ouvert les portes du monde francophone, de

l’art, de la musique, de la littérature

et même des sports. Je suis convaincue que la

compréhension de cette culture me permet de construire

des ponts et de faciliter les échanges entre

les Émiratis et la culture française.?»

Diane de Bellescize, modératrice mais également

professeur agrégée des facultés

de droit à l’Université du Havre,

chargée d’enseignement à l’Université

Paris 2 Assas et responsable des échanges internationaux

à l’Institut français de presse,

des DESS de journalisme à Beyrouth, Moscou et

Le Caire, a lancé le débat en s’adressant

à Joseph Maïla, ancien recteur de l’Institut

catholique de Paris et directeur du Centre de recherche

sur la paix à Paris, lui demandant d’intervenir

sur l’art de la médiation «?qui conduit,

précise-t-elle, à la négociation

et la communication?».

«?J’ai eu l’occasion, dit Maïla,

à l’Organisation internationale de la francophonie,

de participer à nombre de sorties de crises.

J’ai appris certaines choses portées par

la philosophie des institutions francophones et notamment

qu’il y a un médiateur là où

il y a un conflit. Et que, pour sortir de ce conflit,

qui est plus important que le médiateur, il faut

d’abord l’accepter. Regarder la crise en face

et l’assumer, c’est commencer à la

résoudre. C’est la loi de la démocratie.

Le conflit n’est jamais objectif. Une fois assumée

la visibilité de ce conflit, il faut changer

le regard porté sur l’autre. Les appréhensions

des uns et des autres sont les mêmes, les douleurs

se retrouvent et les angoisses aussi. Enfin, dans une

médiation, on donne à chaque acteur la

possibilité de devenir le faiseur de sa propre

histoire.?»

Pour le député Salah Honein, à

qui il a été demandé d’intervenir

sur l’art dans le discours politique, «?la

politique a pour objectif de faire évoluer une

société vers la démocratie, la

liberté, l’ouverture et la justice. Le discours

politique, basé sur la forme et le fond, est

un moyen de promouvoir ces idées et de les appliquer.

Le fond doit être honnête et la forme porteuse.

Tout discours doit être rassembleur, dynamique

et actif. Il doit surtout aboutir à une application.

L’homme politique doit être jugé sur

les résultats de son action.?»

Le philosophe Benoît Peeters, théoricien,

critique, romancier et spécialiste d’Hergé,

a développé la relation entre le texte

et l’image. «?La bande dessinée peut

être un vecteur important de la francophonie,

un véritable dialogue culturel.?» Reprenant

les albums de Tintin et notamment Le Lotus Bleu, il

rend hommage à Hergé, précurseur

et visionnaire, qui, dans les années 30, illustrait

déjà parfaitement le dialogue et l’échange

réussi entre deux cultures si différentes,

bousculant tous les stéréotypes et les

appréhensions d’actualité. Revenant

également sur Les Cités obscures, célèbres

bandes dessinées qu’il crée en collaboration

avec François Schuiten, il confirme qu’«?à

travers ce médium souple, sans grands moyens

financiers, nous pouvons faire exister un espace, un

monde, à travers des techniques très libres.?»

Salem Brahimi (fils du diplomate algérien Lakhdar

Brahimi), producteur de cinéma, venu présenter

le film Mon Colonel?dans le cadre de ces journées

francophones, a tenu pour sa part à souligner

la difficulté de faire coexister le verbe et

l’image, en affirmant que «?résister

c’est créer, créer c’est résister?».

Nja Mahdaoui a partagé son expérience

de métissage artistique dans la concrétisation

d’une œuvre commune avec un artiste québécois,

une «?cohabitation sur une même œuvre?»

dont il a pu découvrir les possibilités

et les limites. Plantu, célèbre caricaturiste

au quotidien Le Monde et créateur en 2007 de

la fondation Cartooning for Peace, a confirmé

l’importance de l’humour dans la caricature,

ne pouvant s’empêcher d’illustrer ses

propos et de revenir sur son expérience personnelle

avec cet outil aujourd’hui dangereux. «?La

caricature, c’est une manière de faire du

bien là où ça fait mal. Notre première

langue à tous, c’est l’image. Le boulot

d’un caricaturiste est de montrer quelque chose

de spontané et qui va à l’essentiel.?»?«?Il

y a, conclut-il avec un large sourire, un temps pour

pleurer et un temps pour critiquer. »

Le musicien et pédagogue Éric Preterre,

spécialiste de jazz, a appris, dit-il, à

écouter au cours de ses voyages. Revenant sur

une expérience vécue à Abou Dhabi

avec des élèves étudiant le français

comme langue étrangère et qui ont prêté

leur voix à l’enregistrement d’un recueil

de neuf chansons réunies dans un CD et un spectacle

sur l’environnement, intitulés Planète

en danger, il affirme, satisfait?: «?Dans ce projet

d’une année, modeste et ambitieux, initié

et dirigé par le Bureau de coopération

pour le français et l’ambassade de France,

nous avons développé la communication

et le dialogue au détriment du professionnalisme?»,

avant d’inviter l’assistance à une

représentation donnée le soir même

à la Fondation culturelle d’Abou Dhabi.

Le journaliste français Aurélien Colly,

qui travaille à RFI et France 24, a, quant à

lui, signalé le rôle de la francophonie

et des médias français dans la définition

d’un espace alternatif qui permettrait aux autres

cultures d’exister.

Enfin, et pour clôturer une table ronde où

le dialogue s’est illustré par sa diversité

et sa qualité, Patrice Paoli a conclu en faisant

rimer francophonie et polyphonie?: « La parole

est le début de l’action, qui reste l’une

des vertus de la francophonie. Commencer à dire,

c’est commencer à agir.?»

La première journée s’est achevée

sur un sentiment de satisfaction générale.

La francophonie a trouvé sa place d’honneur

à Abou Dhabi.

La semaine francophone à Abou Dhabi

Journées langue française,

cinéma et arts plastiques

Après la cérémonie

d’inauguration et la table ronde organisée

autour du thème «? L’art francophone

comme vecteur de la communication?», la semaine

de la francophonie s’est poursuivie dans un même

souci de qualité, mettant à l’honneur

la langue française, le cinéma et la peinture.

Mardi

18 mars.

Pour sa deuxième journée, Abou Dhabi s’enrobe

d’une délicieuse francophonie que tous les

invités savourent avec un plaisir partagé.

Au programme?: une conférence de Benoît

Peeters sur le thème «?Demain la langue

française?» et la projection du film Mon

Colonel, réalisé par Laurent Herbié,

en présence du producteur Salem Brahimi.

L’écrivain belge Benoît Peeters, théoricien

et critique, qui était intervenu la veille en

tant que spécialiste d’Hergé et cocréateur

des bandes dessinées Les Cités obscures,

a repris le thème de l’exposition «?Tu

parles !? Le français dans tous ses états?»,

dont il fut le commissaire en 2000, la faisant suivre

d’un ensemble comprenant un DVD et un livre. «?Nous

avions choisi les villes de Lyon, Bruxelles, Québec

et Dakar pour confirmer que Paris n’est pas le

centre obligé de la francophonie?», a souligné

Peeters en guise d’introduction. En projetant l’extrait

d’un des films tournés un peu partout dans

le monde, intitulé Les francophones du bout du

monde, il a tenu à «?faire entendre les

couleurs de la langue française?». Roumains,

Malgaches, Japonais, Américains, Iraniens, Cambodgiens

y témoignent d’une même voix leur

attachement à cette langue. Le ton est vite donné,

gorgé de clins d’œil et teinté

d’humour. Pour illustrer ses réflexions

sur la situation actuelle de la francophonie, Benoît

Peeters a critiqué le «?pragmatisme mondialisant?»,

qui tient à mettre la langue anglaise face au

français, presque contre. «?On dit que

la première est la langue des affaires, de l’informatique,

la langue “up to date”, “trendy”,

chic. Alors que la seconde est celle de l’Académie

et celle du rap?; celle du TGV, de la diplomatie et

des droits de l’homme.?» Parce que ce sont

les langues qui sont à défendre et pas

le français, «?il faut, précise-t-il,

arrêter de tenir le discours de la citadelle assiégée

et défendre la diversité linguistique,

celle des langues oubliées, menacées de

disparition, pour aller vers un régime de coexistence

linguistique…?» Il serait bon, également,

selon l’écrivain, de sortir du purisme de

la langue française, cette «?hypertrophie

de la langue grammaticale?» qui, se préoccupant

trop du juste, a de la difficulté à se

forger de nouveaux mots. «?Avant de se demander

si on est dans la correction, il faut d’abord le

dire !?» Reprenant des mots anglophones liés

à l’ère de l’informatique, Peeters,

non sans humour, rappelle que, comme l’ont fait

les Québécois qui ont accompagné

la naissance de ce phénomène, remplacer

software par logiciel, walkman par baladeur, e-mail

par courriel et spam par pourriel résonne comme

une évidence. «?Il faut, conseille-t-il

enfin, mélanger pragmatisme, volontarisme et

écoute, et garder un rapport ouvert et créatif

avec la langue. La réinventer, comme une langue

curieuse des autres, ouverte aux autres et désirable.?»

Projection

Désirable, cette langue francophone le fut, tout

au long de ces journées particulières.

La projection du film Mon Colonel, écrit par

Costa-Gavras et Jean-Claude Grumberg, réalisé

par Laurent Herbiet d’après le roman éponyme

écrit par Francis Zamponi, avec Robinson Stévenin,

Olivier Gourmet, Cécile de France, Bruno Solo

et Charles Aznavour, a été introduit par

l’un des producteurs, l’Algérien Salem

Brahimi. «?Après les mots, a-t-il précisé,

parlons de la guerre.?» Et plus précisément

la guerre d’Algérie, la torture et les «?pouvoirs

spéciaux?». «? Ce film, à

la fois thriller et film politique, psychologique et

historique, est franco-algérien. Il n’aurait

pas été possible sans l’Algérie,

sa population, sa communauté artistique, ses

autorités civiles et militaires. Il n’aurait

pas été possible, non plus, sans la France.

Costa Gavras et son épouse Michèle, Pathé,

le Centre national du cinéma et l’Île

de France… Durant le financement, la préparation

et le tournage de ce film, le monde et notre équipe

aussi regardaient avec stupéfaction et désolation

l’histoire que nous racontions se répéter?:

une armée d’occupation envoyée là

où elle n’avait aucune raison d’être,

laissée à ses propres excès par

un pouvoir politique désespéré

de “pacifier” par quelque moyen que ce soit

et qui commençait à justifier l’injustifiable…

L’histoire ne se répète pas…

elle avance… et on apprend ensemble… et on

impressionne un peu de pellicule… pour ne pas oublier…?»,

conclut-il.

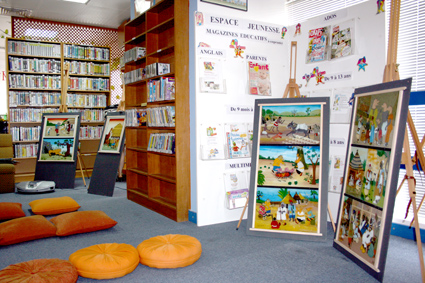

Arts

plastiques

Le dernier rendez-vous de cette semaine francophone,

fixé pour le mercredi 19 mars, s’est organisé

autour des arts plastiques. Trois expositions se sont

déroulées à l’Alliance française

d’Abou Dhabi, en l’honneur de Léopold

Sédar Senghor?: «?Gueule de lion et sourire

du sage?», réalisée et diffusée

par l’Organisation internationale de la francophonie,

qui a réuni une série d’affiches

illustrant la vie et l’œuvre du grand poète.

Et «?La belle histoire de Leuk-le-lièvre?»,

superbe conte pour enfants imaginé par un Senghor

inspiré. Soit 55 planches qui ont illustré

le livre et, d’autre part, 20 peintures sur plaques

de verre fixées sur bois, inspirées de

ce même conte et réalisées par des

artistes africains.

La semaine francophone s’est ainsi achevée

sur une impression de réussite, laissant derrière

elle une envie d’encore plus. Encore plus de culture

et de rencontres de qualité, tant pour les organisateurs

que pour les intervenants et les participants. Cette

première édition, qui a semé ses

grains, espère récolter, sur le long terme,

une francophonie transformée en langage naturel.

ABOU DHABI, de Carla HENOUD pour L'Orient-Le Jour de

Beyrouth

UN MIRAGE NOMMÉ ABU DHABI

Avec

quatre futurs musées, des projets architecturaux

et hôteliers vertigineux, mais aussi un patrimoine

naturel méconnu, Abu Dhabi s'avère la destination

phare de demain. Visite d'une capitale vers laquelle tous

les regards convergent.

Un

ballet d'hélicoptères tournoie dans le

ciel délavé d'Abu Dhabi. Direction l'Emirates

Palace Hotel, sur la pointe Ras al-Akhdar de l'île.

La Main Gate (inspirée de notre Arc de triomphe,

sic !), réservée aux hôtes d'exception,

aspire un flot de berlines rutilantes, tandis que la

pelouse latérale tient lieu de piste d'atterrissage.

Des essaims d'hommes en blanc et de femmes en noir déambulent

dans le lobby pharaonique. Le palace de tous les superlatifs,

autoproclamé 7 étoiles, accueille ce mardi

de décembre un mariage princier. La famille royale

célèbre l'union d'un des siens, Cheikh

Mohammed Ben Hamdan Ben Zayed al-Nahyan, avec la fille

du Dr Cheikh Sultan Ben Khalifa al-Nahyan. Deux al-Nahyan

? Rien d'exceptionnel : les Emiriens - qui ne représentent

que 13 à 15 % de la population de leur pays -

se marient de préférence entre eux, a

fortiori lorsqu'ils portent un nom célèbre,

nous dit-on. Les al-Nahyan exercent leur autorité

à Abu Dhabi depuis 1690. Deux d'entre eux ont

donné leur nom aux deux avenues principales d'Abu

Dhabi : le plus célèbre, Zayed al-Nahyan

le second, qui fut le père fondateur des Emirats

arabes unis (EAU) - le 2 décembre 1971 - et son

président jusqu'à sa mort en 2004 ; ainsi

que son grand-père Zayed al-Nahyan le Grand,

qui fit bâtir sur un édifice du XVIIIe

le fort Blanc et ses remparts, ancien palais des cheikhs

que Wilfred Thesiger décrit, dans Le Désert

des déserts, comme « un grand château

dominant la petite ville en ruine qui s'étirait

du rivage. Il y avait là quelques palmiers et,

non loin d'eux, un puits où nous abreuvâmes

nos chameaux. » C'était en 1948. Aujourd'hui,

rare vestige historique de la ville - la légende

raconte qu'il protégeait la source d'eau qui

fut à l'origine de la fondation d'Abu Dhabi -,

le fort al-Hosn se tient timidement à l'ombre

d'une forêt de buildings. Le plus haut, l'Adia

Tower, un bâtiment de verre et d'acier, inauguré

en 2007 pour accueillir le quartier général

des services d'affectation des revenus du pétrole,

culmine à 200 mètres de hauteur.

Du

sommet de la tour voisine, on a bien du mal à

imaginer qu'avant 1958 - date de la découverte

de l'or noir -, cette ville debout n'était qu'un

minuscule village de pêcheurs de perles. Là

où se dressaient leurs cabanes ensablées,

là où les bédouins se déplaçaient

à dos de dromadaire, se trouve actuellement la

Corniche, une belle promenade de 6 kilomètres

ponctuée de squares, de cafés, et bordée

de tours et de mosquées. Abu Dhabi recense plus

de 900 de ces dernières. La plus fameuse, la

grande mosquée Cheikh Zayed vient d'être

achevée après sept années de travaux.

L'édifice est somptueux. Une partie du monument

sera accessible aux non-musulmans, qui pourront ainsi

admirer ses colonnes incrustées de pierres précieuses

et son fabuleux tapis iranien de 6 000 m2, le plus grand

du monde. Un des plus jolis points de vue pour la photographier

est incontestablement la terrasse de la piscine de l'hôtel

Shangri-La. Ouvert fin 2007, le palace oscille entre

profusion et charme orientaux. Ses élégants

restaurants chinois, vietnamiens et français

accueillent le Tout-Abu Dhabi.

Le

soir, il est très couru de venir y fumer la chicha.

Les belles Emiriennes, luxueusement vêtues sous

leurs abayas noires (« un vêtement culturel

et non religieux », précisent-elles en

choeur) jouent langoureusement avec leurs voiles. Pour

croiser des Emiriennes et leurs familles, inutile de

déambuler dans les rues - on ne se promène

pas en centre-ville, il n'y a rien de charmant à

découvrir sous une chaleur caniculaire -, rendez-vous

dans les centres commerciaux de la capitale : le Marina

Mall et l'Abu Dhabi Mall, de préférence

en fin d'après-midi. Le sport préféré

des Emiriennes, avant le ladies'club, est invariablement

le shopping. Marie-Christine de Warenghien, une «

expat' » cultivée devenue prof de français,

puis guide officielle d'Abu Dhabi, le confirme : «

A chaque session, lorsque je demandais à mes

élèves pourquoi elles voulaient apprendre

le français, elles répondaient à

l'unisson "for shopping !" » Fatima,

une étudiante rencontrée à la Sorbonne-Abu

Dhabi - université mixte de langue française

créée par un accord de coopération

entre Paris IV et le ministère de l'Enseignement

supérieur et de la Recherche des EAU - acquiesce

: « Ça fait chic de parler le français

; c'est prestigieux. » Les ressortissants de l'Hexagone

sont ainsi plutôt bien accueillis. Mais que faire

à Abu Dhabi, excepté du shopping aux malls

ou à l'Heritage Village, pour les souvenirs,

et profiter des infrastructures et des plages de l'Emirates

Palace et du Shangri-La ? Passer une demi-journée

à buller sur l'île de Lulu ; swinguer sur

le green (de sable en l'occurrence) de l'al-Ghazal Abu

Dhabi Sand Golf ; découvrir le chantier et le

port des Dhows, à deux pas des souks aux poissons,

aux fruits et légumes, aux dattes... Les travailleurs

indiens et pakistanais y construisent encore des bateaux

en bois selon la tradition séculaire. «

Mais c'est sûr, commente Mohammed, un Marocain

expatrié, pour m'amuser, je préfère

aller à Dubaï, tandis que pour vivre au

calme, en famille, je préfère Abu Dhabi.

Ici, il y a une vingtaine de parcs et jardins, et moins

d'embouteillages. Dubaï, c'est la démesure,

alors qu'Abu Dhabi, c'est la capitale émirienne

et fédérale, avec ses administrations,

ses ambassades... et une véritable ambition de

capitale culturelle du Moyen-Orient. » Comme l'attestent

l'île de Saadiyat (signifie bonheur en arabe)

et ses quatre futurs méga-musées prévus

pour 2011-2012 : le Louvre de Jean Nouvel, le Guggenheim

de Frank Gehry, le Centre des arts vivants de Zaha Hadid

et le musée de la Mer de Tadao Ando, qui ont

fait couler beaucoup d'encre. L'Emirates Palace accueille

une très belle expo consacrée à

ce projet. En revanche, l'île de Saadiyat n'est

aujourd'hui qu'un chantier. Inaccessible. Qu'à

cela ne tienne, une myriade d'îles naturelles,

au large des 400 kilomètres de côtes de

l'émirat, sanctuaires des tortues vertes et des

dauphins, constituent des réserves naturelles

protégées, notamment pour des espèces

ornithologiques menacées, bien plus attrayantes.

Certaines de ces îles furent peuplées dès

l'Antiquité, telle Sir Bani Yas.

Ne

quittez pas Abu Dhabi sans une excursion à al-Ain,

la verdoyante oasis qui vit naître Cheikh Zayed.

Son marché aux chameaux, son camélodrome

et son Musée archéologique méritent

le détour. Les amoureux des dunes skieront sur

le sable ou admireront le coucher du soleil. Les plus

chanceux pousseront jusqu'à l'oasis de Liwa,

par le désert de Roub al-Khali, « le quartier

vide ». Au train où vont les chantiers

du pays, il ne le restera peut-être plus très

longtemps !

MARIE-ANGÉLIQUE OZANNE pour Le FIGARO

3

bonnes (et belles) raisons de découvrir

Abou Dhabi

L'autre

mégapole des Emirats est en passe d'éclipser

Dubaï, sa rivale. Atolls déserts,

campements sauvages, promesses de musées

fabuleux: une destination à explorer.

En pionnier. Lire

la suite... >>>

|